[역경의 열매] 송경용 (18) 갈 곳 없는 비전향 장기수들에 보금자리

페이지 정보

나눔과미래 16-07-15 16:05본문

|

구불구불한 시골길을 한참 달리던 승합차가 한 건물에 도착했다. “이렇게 외진 곳에 요양원을 할 만한 건물이 있을까?” 하는 의구심이 들던 차였다. 도착하자 또 다른 의문이 떠올랐다. “30년 넘게 감옥에서 생활한 분들, 겨우 석방됐다고 좋아했을 분들을 이토록 폐쇄된 곳에 살게 해야 하나!”

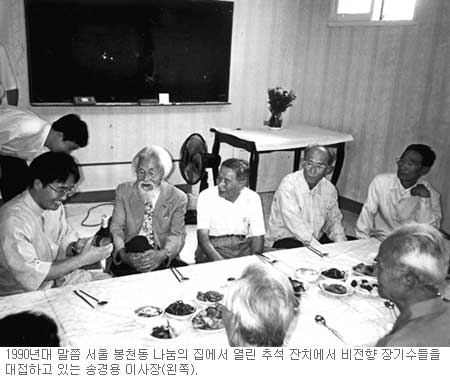

구불구불한 시골길을 한참 달리던 승합차가 한 건물에 도착했다. “이렇게 외진 곳에 요양원을 할 만한 건물이 있을까?” 하는 의구심이 들던 차였다. 도착하자 또 다른 의문이 떠올랐다. “30년 넘게 감옥에서 생활한 분들, 겨우 석방됐다고 좋아했을 분들을 이토록 폐쇄된 곳에 살게 해야 하나!” 서울 봉천동 나눔의 집 역사의 한 페이지를 차지하는 또 하나의 그룹은 바로 ‘비전향 장기수’ 어르신들이다. 1992년 여름 봉천동으로 민주화실천가족협의회 노태훈 선생과 역시 장기수였던 권낙기 선생 두 분이 찾아오셨다. 얼마 전 출소한 두 분이 충남 아산에서 감옥에서와 다름없이 불편한 생활을 하고 계시니 모셔와야겠다는 것이다. “신원보증을 ‘믿을 만한 종교인’이 서 줘야만 나올 수 있다고 해서 신부님을 찾아왔습니다.” 당시 ‘6·25전쟁 포로’, 더 흔하게는 ‘남파간첩’이라고 불렸던 장기수는 출소하더라도 물 위의 기름처럼 부유해야 하는 존재였다. 특정한 정치적 견해가 없는 사람들도 ‘무시무시한 사람들’ ‘빨갱이’로 인식했다. 나는 그 자리에서 “그럽시다!”고 했다. 말하자면 ‘믿을 만한 종교인’이 되고 싶어서였다. ‘지금, 여기’에 약하고 의지가 필요한 사람들이 있을 때, 이념과 인종과 이익을 떠나서 ‘보호’의 책임을 다할 수 있는 사람이 있다면 바로 ‘종교인’이어야 한다는 생각이 들었던 것이다. 0.75평 독방에서 30∼45년을 살다 나와 연세가 일흔이 넘고 건강도 좋지 않아 혼자서 최소한의 의식주를 감당할 수 없는 그들은 ‘나눔의 집’이 사명으로 돌봐 온 이웃들과 다를 바 없었다. 또 다른 이유는 그분들이나 우리나 모두 지긋지긋한 전쟁과 분단의 희생자라는 생각이었다. 그분들이 감옥에서 보낸 긴 시간은 실은 우리 모두가 함께 졌어야 하는 역사의 짐인 것이다. 담당서인 온양경찰서와 전화로 상의한 뒤 길을 떠났다. 임시 거처는 당시 봉천동 주민운동에 열심이었던 분의 사랑방으로 정해졌다. 승합차를 제공하고, 손수 운전해 준 분은 나중에 이 이야기로 ‘송환’이라는 영화를 만든 김동원 감독이다. 요양원에 도착해 신분을 꼼꼼히 확인받은 뒤 우리는 복도 맨 끝방으로 안내됐다. 창문을 통해 햇살이 밝게 비추던 방 저쪽에 두 노인이 서 있었다. 역광 속의 실루엣을 바라보며 한 걸음 한 걸음 다가가는 상황이 무척이나 비현실적이었다. 40여년 전, 전쟁이 일어나고 사람들이 죽고 헤어지던 그 비극의 시점에 그대로 멈춰 있는 사람에게로 역사를 거슬러 올라가는 길은 아득하고 어지러웠다. “아, 환영합네다. 나, 김석형이외다.” “조창손이라고 합니다.” 백발인 김 선생의 눈빛이 얼마나 형형했는지, 악수할 때 조 선생의 손결이 얼마나 억셌는지 지금도 생생하다. 서울로 돌아오다 잠시 휴게소에 들러 음료수를 사 마신 때가 이분들에게는 첫 ‘남한사회’ 체험이었다. 김 선생은 여성들의 모습을 보다 “이거이, 다 서구화되었구만요!” 했다. 도착하니 봉천동 주민들이 환영을 나와 있었다. 깨끗하게 정돈해 둔 방으로 안내해 드린 뒤 푸짐한 저녁상을 차려 동네잔치를 벌였다. 훗날 어느 공안기관 담당자가 표현한 대로 관악구가 10년 동안 40여명이 넘는 ‘장기수의 아지트’가 되는 순간이었다. 정리=황세원 기자 hwsw@kmib.co.kr |

※ 예전 홈페이지에 있던 글을 옮겼습니다.

- 이전글[역경의 열매] 송경용 (19) 봉천동엔 10여년간 ‘장기수촌’ 형성 16.07.15

- 다음글[역경의 열매] 송경용 (17) 10년 만에 세상을 본 뇌성마비 장애인 16.07.15