국민일보> [역경의 열매] 송경용 (5) 나눔을 꿈꾸던 소년의 석연찮은 죽음

페이지 정보

나눔과미래 16-07-15 15:53본문

|

“형, 다시 돌아와 줘서 정말 고마워요. 친구들에게 듣고 얼굴이라도 잠깐 보려고 열심히 왔는데 너무 늦었네요. 차 시간 때문에 돌아가야 하니까 다음에 만나서 꼭 막걸리 한 잔 합시다.”

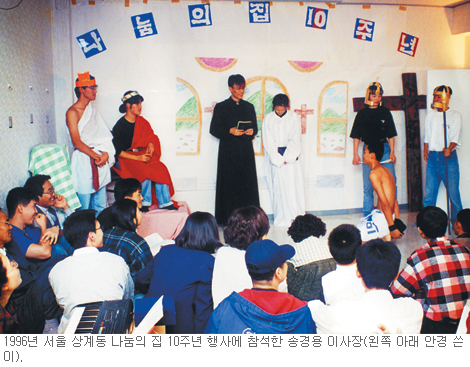

“형, 다시 돌아와 줘서 정말 고마워요. 친구들에게 듣고 얼굴이라도 잠깐 보려고 열심히 왔는데 너무 늦었네요. 차 시간 때문에 돌아가야 하니까 다음에 만나서 꼭 막걸리 한 잔 합시다.” 1979년 서울 상계동 적십자 청소년 야학에서 만난 창우. 군을 제대하고 상계동으로 돌아와 ‘나눔의 집’을 시작한 직후인 86년 10월 어느 늦은 밤 찾아와 불쑥 이렇게 말하고는 돌아서 갔던 창우. 그대로 영영 어둠 속으로 사라져 간 창우. 그 이듬해 그는 하늘나라로 떠났다. 늦은 밤길 회사 앞을 걷다 회사 견인차에 치였다고 한다. 사고라기엔 석연찮았다. 하지만 그 시절은 진상을 밝히기는커녕 그 죽음에 대해 말하기도 어려웠다. 몇몇 친구와 동료 야학교사 등이 조촐한 장례를 치러줬다. 그러나 나는 그의 죽음을 받아들일 수가 없었다. 10주기가 되도록 나는 그의 무덤을 찾지 않았다. 그와 했던 수많은 약속을 지키지 않으면, 그가 품었던 꿈들이 사방천지에서 움터오는 ‘부활’을 보지 않으면 찾아갈 수 없을 것 같았다. 10년 동안 상계동 삼양동 봉천동 ‘나눔의 집’에서 가난한 사람들과 부대낀 후, 불현듯 나는 그를 찾아갔다. 함께 보낸 날들을 반추하며 찾은 무덤에는 그를 닮은 작은 비석이 있었다. “가난한 노동자의 친구, 노창우 여기 잠들다.” 나는 그의 무덤에 막걸리를 뿌리며 “주님, 제가 사는 동안 이 친구를 잊지 않게 해 주십시오”라고 기도했다. 메마른 땅에 뿌리를 박고 가까스로 돋아난 햇순 같은, 늠름한 풍채도 멋진 모습도 없는, 실상 우리가 앓을 병을 앓아 주었으며 우리가 받을 고통을 겪어 주었던, 그 몸에 채찍을 맞음으로 우리를 성하게 해 주었고 그 몸에 상처를 입음으로 우리의 병을 고쳐 주었던, 온갖 굴욕을 받으면서도 입 한 번 열지 않고 가만히 서서 털을 깎이었던 어미 양(사 53:2, 4∼7)을 생각했다. 그가 꿈꾸던 아름다운 ‘나눔’의 세상, 정의로운 세상을 이뤄가는 것이 내 사역의 길이라는 것을 그때 깨달았다. 창우는 내게 영원한 ‘작은 예수’다. 야학 여학생 ‘민들레’ 이야기도 하고 싶다. 물론 가명이다. 만지면 부서질 듯하지만 어디로든 날아가 질긴 생명력을 이어가는 민들레 홀씨를 닮은 소녀다. 내가 태어나서 처음 뺨을 때린 사람이기도 하다. 왜 그랬을까. 하루 12시간씩 몸이 부서져라 재봉틀을 돌리고, 때론 졸음방지약까지 먹어가며 철야를 했던, 늘 술에 취해 있던 어머니 대신 어린 두 동생까지 돌보던, 나보다 몇 배는 열심히 살던 그 아이를 왜 때려야 했을까. 그 아이도 열여섯이었다. 늘 명랑했고 단정했으며 공장 일에도 성실했다. 머리도 좋았고 공부도 열심히 했다. 나는 그 친구가 어떻게든 공부를 이어가도록 돕고 싶었다. 그 귀여운 웃음 뒤에 무엇이 숨어 있는지 그때는 몰랐다. 여학생들과의 작은 불화로 야학에 빠졌던 소녀는 한참 만에 다시 나타나 “나 그만둘래요. 찾지 마세요!”라고 했다. 내가 뺨을 때린 것은 그때였다. “힘들어요, 선생님. 정말 힘들어서 그래요. 이러다 죽을 것 같아요!”라고 절규하는 그 애 앞에서 나는 앵무새처럼 “그래도 해야지. 나약해지면 안 돼, 포기하면 안 돼”라는 말만 반복했다. 나중에야 알았다. 그가 계속 공부하기를 그토록 바란 것은 실은 나 자신을 위해서였다는 것을. 스스로에게 품고 있던 분노가 그 순간 터져 나왔던 것이다. 그 이후 야학에 나오지 않고 길을 가다 만나도 방긋 웃고만 지나치던 민들레는 한 달 후쯤 찾아와 두툼한 봉투 하나를 내밀었다. 정리=황세원 기자 hwsw@kmib.co.kr |

※ 예전 홈페이지에 있던 글을 옮겼습니다.

- 이전글국민일보> [역경의 열매] 송경용 (6) 가난한 곳에 더 절실한 ‘탁아소’ 시작 16.07.15

- 다음글국민일보> [역경의 열매] 송경용 (4) ‘열정의 16세 소년가장’과 운명적 만남 16.07.15