‘사람’이 살았던, 살고 있는, 살아가야 할 집, 딜쿠샤

페이지 정보

나눔과미래 16-10-06 18:19본문

흉가는 문화재로 거주민은 무단점유자로

무더위가 맹위를 떨치던 8월초, 한통의 전화가 주거복지센터로 걸려왔다. “여보세요? 저는 딜쿠샤에 사는 사람인데요, 저희가 쫓겨나게 생겨서 도움을 요청하려고 여기저기 전화하다 연락하게 되었습니다.” 내용은 다음과 같았다. 딜쿠샤라고 불리는 주택에 거주하고 있는데, 부모님부터 몇십 년을 살아온 곳이 하루아침에 문화재가 되었다는 이유로 이행강제금도 물게 됐고, 결국 쫓겨나게 되었다는 것이었다. 우리는 자세한 사정을 듣기 위해 가구 방문을 먼저 해야겠다는 생각에 약속을 잡고 따가운 햇살에 사직터널 위로 걸어 올라갔다.

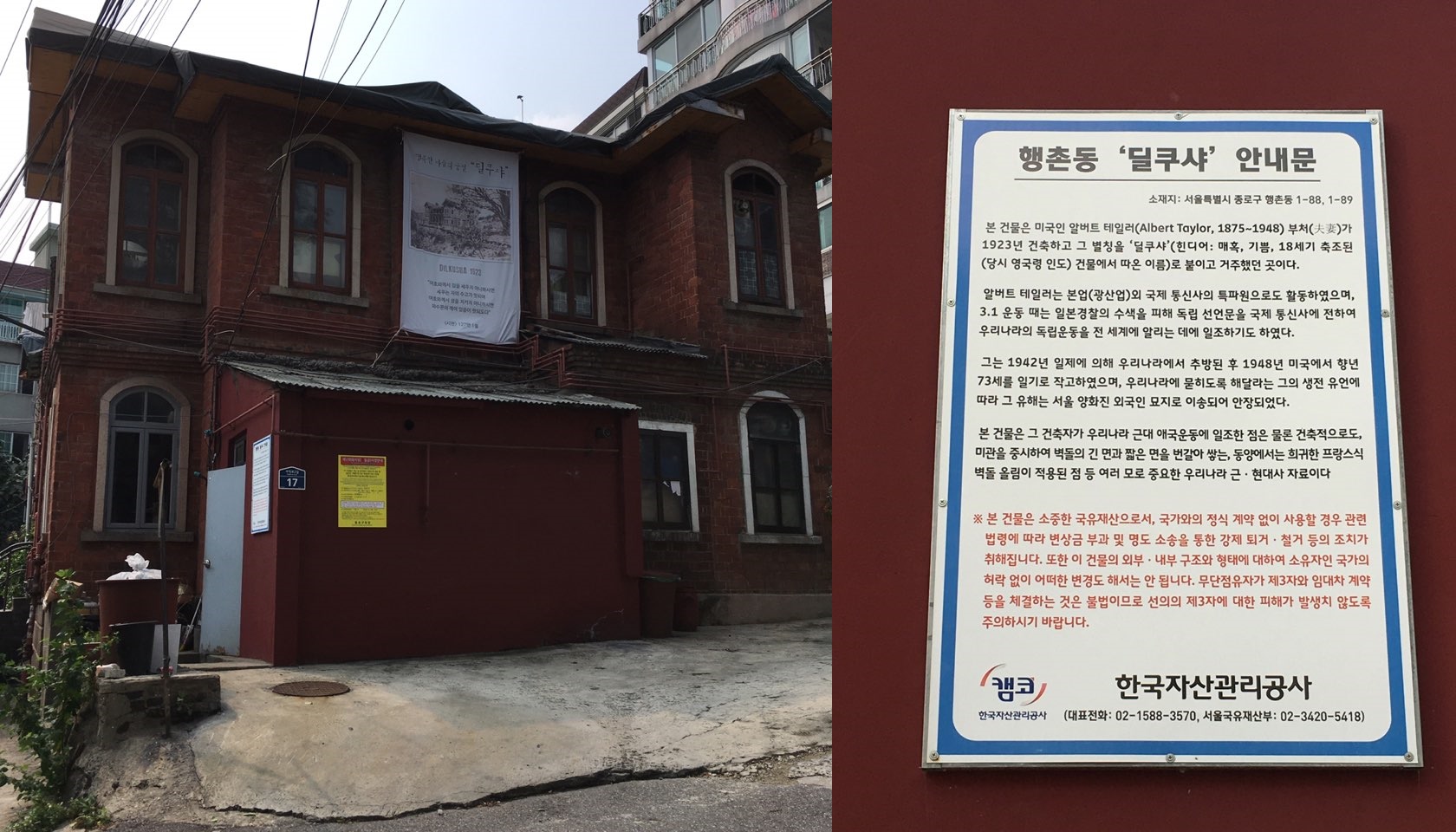

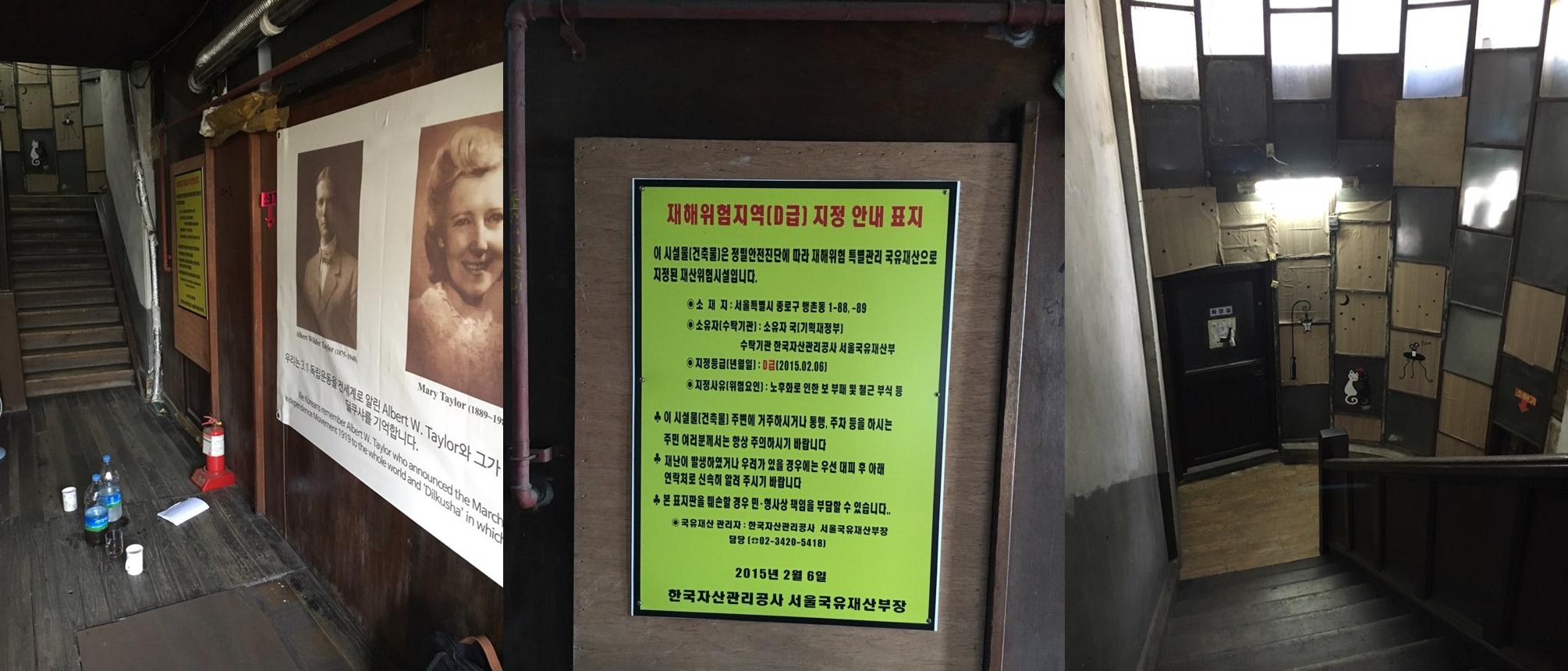

“다 44년, 38년씩 살았습니다. 돈 모아서 지붕을 옛날 그대로 고쳐서 살았어요. 80년대에는 불하 받겠다고 했습니다.” 그렇다. 딜쿠샤엔 ‘사람’이 살았다. 처음엔 앨버트 테일러였다. 1924년 광산업자이자 아마추어 기자인 앨버트는 부인과 함께 살 집을 지었고 그것이 바로 딜쿠샤다. 3.1 독립선언서를 최초로 외신으로 보낸 그는 외국인으로서 독립 운동을 끊임없이 펼쳤다. 결국 1942년에 한국에서 추방됐다. 일제 강점기를 벗어나 딜쿠샤는 미 군정청으로 넘어간 것으로 알려졌다. 그러나 이후 소유권에 대한 과정은 분명하지 않다. 그렇게 아무도 찾지 않는 딜쿠샤는 귀신 나오는 집으로 불렸다.

얼마 지나지 않아 ‘사람’이 ‘다시’ 살기 시작했다. 서울 곳곳은 6.25 전쟁 이후 일자리를 찾으러 고향을 떠난 사람들로 채워졌다. 딜쿠샤도 마찬가지였다. 쓰러져 가는 지붕을 고쳤고 구멍난 벽을 메웠다. 쓸고 닦고 꽃을 심었다. 그러자 귀신이 나온다는 집에는 온기가 돌기 시작했다. 앨버트 테일러 부부의 신혼집이 한때는 열일곱 가구의 보금자리가 됐다. 세를 낸 사람도 있었고 권리금과 보증금을 내고 새로 이사 온 사람도 있었다. 2006년, 정부가 국가 소유의 문화재라며 퇴거를 명령하기 전까지의 이야기다.

딜쿠샤가 정부의 소유로 알려진 계기는 테일러 부부의 아들인 브루스 테일러의 한국 방문이었다. 그는 사연을 이야기하고 관련 자료들은 서울시에 기증했다. 한 언론에 따르면 주말마다 관광객이 찾을 정도로 유명세를 탔다고 한다. 그러자 문화재청은 2013년 문화재 등록 심의를 했다. 서울시는 2019년 3월 1일 개방을 목표로 딜쿠샤 문화재 복원 작업에 착수했다. 그리고 거주민들에겐 ‘무주택자’, ‘무단점유자’라는 딱지를 붙여 퇴거를 통보했다.

“국가가 신경도 안 쓰다가 영수증 내놓랍디다.” 딜쿠샤 거주민들은 정부는 그동안 어떠한 관리도 하지 않았다고 했다. 국가의 소유라면, 민간에서 임의로 거래되는 것에 대해 진작 제재해야 한다. 그러나 브루스 테일러의 방문이 있기까지 정부는 물론, 동네 주민들도 딜쿠샤를 잘 알지 못할 정도였다. 수십 년 만에 딜쿠샤의 소유를 주장하는 정부가 거주민들에게는 일방적으로 다가올 수밖에 없는 이유다.

그래서 거주민들이 반발했다. 그러자 서울시는 갈등조정관을 보냈다. (딜쿠샤는 정부가 소유하고 관리는 한국자산관리공사가 하는 형태다. 그리고 복원과 운영은 서울시가 맡고 있다.) 민간 전문가를 갈등조정관으로 선출하여 입장 차이를 조율하고 이를 통해 해결책을 모색하기 위함이다. 하지만 한 입주자가 갈등 조정관을 만난 것은 2번이 전부라고 했다. “7번 만났다”는 갈등조정관의 인터뷰가 기사로 실렸다. 이에 대해 입주자는 “한 가구 당 한 번씩 만나면 7번 만났다는 것이냐? 대여섯 가구가 한 번 모인 걸로 갈등이 조정될 수 있느냐”며 반문했다. “똑같은 얘기만 하는데, 무슨 조정이냐”라는 불만이 나왔다.

“담당이 서울시인지, 정부인지도 모른다. 서울시는 뒤로 물러나고 공무원들은 한 번도 나오지 않았다”며 거주민의 토로는 그칠 줄을 몰랐다. 그러다 보니 주민을 위한 대책 아닌 대책이 나왔다. 딜쿠샤 거주자들 중 기초생활수급자에게는 임대주택을 알선해준다는 것이다. 하지만 세입자 중에 기초생활수급자는 한 명을 제외하고 없다. 한 명의 기초생활수급자인 세입자는 장애 6급 판정을 받은 이였다. 그는 서울시의 제안에 따라 대출을 받아 매입임대주택으로 들어갔다. 임대주택을 얻은 대가로 그는 388만원의 빚을 지게 됐고 매달 관리비를 지불해야 한다. 행방을 수소문 했지만 그를 찾을 수 없었다. 또한 수십 년 동안 생계를 이어온 일터를 벗어나는 것도 쉽지 않다. 트로트 가수로 다큐멘터리에도 출연했던 거주 여성은 “일자리가 이곳에 있어요. 전세라도 얻을 수 있다면 떠나고 싶지 않아요.”라고 했다.

한 나라의 문화재는 보존해야 하고 한 나라의 구성원은 보호받아야 한다. 그리고 국민으로서의 보호는 주거권 보장에서 시작한다. 실제로 우리나라 헌법에도 “국가는 주택개발정책 등을 통하여 모든 국민이 쾌적한 주거생활을 할 수 있도록 노력해야 한다.”(제35조제3항)는 근거를 두고 있다. 주택법에는 ‘국민주택규모의 주택이 저소득자·무주택자 등 주거복지 차원에서 지원이 필요한 계층에게 우선적으로 공급될 수 있도록 해야 한다’고 국가와 지방자치단체의 의무를 규정해 놓았다. 그러나 딜쿠샤 사례에서 보듯이 국민의 주거권은 ‘무단 점유’라는 논리로 지켜지지 않고 있는 실정이다.

딜쿠샤는 힌두어로 ‘이상향’이란 의미를 가지고 있다. 한때 집 없는 서민들의 내일의 삶을 그려보는 유일한 터가 되어 주지 않았을까. 이제는 그 이상향을 향한 꿈을 남아있는 5가구만이 힘겹게 꾸고 있었다.

*성북주거복지센터는 다시 한번 딜쿠샤를 찾을 예정이다. 현재 거주하고 있는 가구가 가능한 모두 모여 주민들의 의견을 취합하고 이에 따라 앞으로의 대응 방향을 고민할 것이다.