[사무국] 사회주택, 청년과 청년 그리고 지역사회를 연결하다

페이지 정보

나눔과미래 21-06-30 09:11본문

‘청년 주거’하면 ‘1인 가구’를 연상한다.

1인 가구는 매년 증가한다. 여성가족부의 제4차 가족실태조사(2020년 기준)에 따르면 2010년 15.8%였던 1인 가구가 전체 가구 수의 30.4%로 급증했다. 이 중에서도 20-39세까지 청년 가구는 26.6%로 1인가구의 약 3분의 1을 차지하는 것으로 드러났다. 청년 주거, 1인 가구의 연상이 자연스러운 이유다.

해서 1인 가구의 문제는 청년의 문제와 겹친다. 혼자 사는 가구의 전반적인 고용 상태와 소득수준은 열악하다. 통계작성 이래 취업률이 60% 미만을 최초로 기록했고 1인 취업 가구 중 32.9%가 200만원 미만을 받고 있었다. 소득은 줄어가는 와중에 고정 값인 주거비 부담은 커질 수밖에 없다. 응답자의 35.7%가 주거비를 가장 큰 부담으로 꼽았다. 이들이 정부에 가장 바라는 것도 ‘주택 안정 지원’(50.1%)이었기 때문이다.

이러한 청년들의 주거 문제는 결혼, 출산, 고령화 등 다양한 사회적 이슈와 맞물린다. 때문에 정부는 청년 주거 문제를 해결하기 위해 1) 청년 대상의 공공임대 주택을 공급 하거나 2) 청년 대상의 주거 관련 대출 제도를 제공 하거나 3) 주거비 부담을 낮출 수 있는 대안 주택을 지원하는 것이다. 주택을 공급하는 것은 부지 선정부터 완공까지 상당한 시간을 소요로 하며 대출 제도를 마련하는 것인 민간주택시장 가격이 올라가면 대출에 대한 부담도 가중된다. 이에 반해 대안주택은, 기존 주택을 활용하여 빠르게 주거 공간을 제공하고 공용 공간을 함께 사용하게 함으로써 주거비 부담을 상쇄할 수 있다.

대안주택으로는 사회주택, 사회적주택, 공유주택 등이 있으며 실제로 청년들을 대상으로 하는 사회주택은 주거비용 부담을 상당히 감소시키는데 상당한 효과가 있었다. 본 단체는 사회주택 공급하는 사업체 또는 사회주택 입주민을 지원하는 기금을 운용하고 있으며 이를 통해 사회주택에 거주하는 청년들의 주거비 부담을 약 30억(3,077,686,666)원 절감하게 되었음을 알 수 있었다.

하지만 대안주택의 의미는 주거비를 1/n으로 줄이는 것에 국한되지 않는다. 공용 공간을 통해 1인 가구인 청년들이 관계를 형성할 수 있는 기회를 제공하는데, 이에 사회적, 문화적인 교류를 가능하게 하는 자원이 매칭 되어 보다 다각적인 네트워크를 이룰 수 있게 된다. 대안 주택을 통한 주거 문화는 나와 함께 사는 사람 또는 나와 공간을 나누는 이들과의 관계성에서 형성되며, 때로는 한정된 공간을 넘어서 생활 반경, 지역 사회의 관계로 정착할 수 있다.

[청춘101 내부 커뮤니티실 사진=한국주거복지사회적협동조합]

실제로 전주시 사회주택은 전주 지역 주민의 수요를 담은 사회주택을 공급하고 있다. ‘청춘101’은 근처에 대학교와 병원이 있는 특징을 고려하여, 해당 주택을 여성 여성안심주택으로 주제를 정하기도 했다. 이뿐만 아니라 다양한 테마를 가진 사회주택으로 지역 사회와의 관계성을 안착시키고 있다. *출처 : 이로운넷(https://www.eroun.net)

이처럼 대안주택을 통해 공동체 문화가 형성되기 까지 시간과 반복적인 경험 그리고 이러한 경험들을 끊임없이 시도해볼 수 있는 자원이 필요하다. 현재까지는 이러한 문화를 만들어 내는 것은 대안주택을 운영하는 사회적 기업, 비영리단체 등의 역할로 국한되어 있다. 대안주택 운영 기관, 사업체들은 카페, 영화 공간, 공방 등 다양한 형태의 공용 공간을 마련하고 이들의 활동을 지원함으로써 입주민 간의 관계망을 이어나가는 역할을 한다.

청년들의 주거 정책이, 지역 사회에 정착하기 위해서는 현재 지자체에서 진행하는 청년 활동 지원 정책을 좀더 유연하게 적용하는 것도 방법이다. 지역에 거주하는 청년이어야 하고 지역사회 공공의 이익을 불러일으키는 활동으로 조건을 두고 있다. 하지만 이러한 지원 정책은 주거의 필요성 때문에 모인 청년들은 지역에 대한 이해도가 낮을 수밖에 없고, 서울처럼 주거 안전성이 낮은 지역일수록 공동체 활동을 계획하고 실행하기까지 어렵다. 해서 기존에 활동하고 있는 청년 모임들이 아닌 이상, 지자체의 청년 활동 지원 정책을 활용하기란 좀처럼 쉽지 않다.

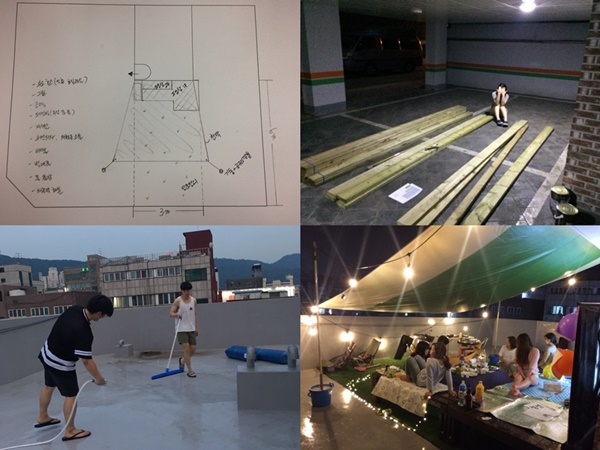

[신내동 사회적주택 '모이고 떠들고 꿈꾸자' 진행 과정 모습]

외부로부터 유입된 청년들이 지역 사회 내 새로운 활력이 되기 위해서는, 보다 폭 넓게 청년 활동을 지원함으로써, 청년들에게 공동체 활동에 대한 효능감을 불어 넣고 지역 사회에 대한 애정을 불러일으킬 수 있다. 본 단체가 운영하는 신내동 사회적주택은 중랑마을네트워크의 청년지원사업을 통해 주택 내 유휴 공간인 옥상을 입주민 및 인근 청년 지역주민들을 위한 루프탑을 조성했다. 이 과정에서 청년들은 공동체 활동을 직접 경험하였고 주택과 지역 사회에 정서적 관계를 맺는 계기가 됐다.

일본 경제 불황에 히키코모리가 사회적 문제가 된 것처럼, 지금의 청년들 또한 일자리를 찾으러, 가족 관계의 단절 등 많은 이유로 1인 가구를 선택하게 되었다. 이러한 청년과 청년을 잇고, 청년과 지역사회를 잇는 그 연결고리에는 주거가 있다. 안정적인 주거 거주 가능 기간, 쾌적한 주거 환경, 그리고 지역사회에서 다각적인 관계를 맺음으로서 청년들이 건강한 개개인으로, 동시에 지역 사회 구성원으로서 생활할 수 있도록, 청년-시민(지역주민)-지역사회-정부의 다각적인 연계가 필요할 때다.

나눔과미래 사무국장 전효래